財産分与の割合は2分の1と決まっているのか?

財産分与の対象となる財産とは?

離婚に際しての財産分けのことを「財産分与」といいます。

財産分与の対象となるのは、結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産。

たとえば、結婚期間中のお給料から貯めた預貯金、結婚後に購入した不動産などがこれに当たります。

これに対して、夫婦のどちらかが、結婚前から持っていた財産や、相続した財産などは、

夫婦が協力して得た財産ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。

たとえば、妻が結婚前に働いて積み立てた貯金は、財産分与の対象ではなく、離婚しても、夫に分与する必要はないのです。

これを「固有財産」と呼んでいます。

ただし、預貯金や現金の場合、結婚後の財産と混じってしまい、固有財産かどうかの見分けがつかなくなることがあります。

結婚前の預貯金がそのままの通帳に残っていればいいのですが、一旦引き出してしまうと固有財産と認められにくくなります。

分与割合は2分の1?

民法の改正案では、財産分与の割合を2分の1ずつとするという「2分の1ルール」が取り入れられていますが、現在、まだ法律の改正には至っておらず、法律上は分与の割合に関する定めはありません。

しかし、実際上は、やはり夫と妻が2分の1ずつ取得するケースが圧倒的に多いように思います。

なお、夫側から、「専業主婦の妻を養っていたのに、さらに財産も半分取られるのですか?」と聞かれることがあるのですが、会社員の夫、専業主婦の妻のカップルで、妻が通常の家事労働を行っていれば、分与割合は2分の1と考えるのが普通です。

分与の割合に関しては、大きく分けて、次の3つの考え方があります。

● 何があっても2分の1ずつ、とする考え方

● 実際に財産形成にどの程度の貢献をしたのかを見て割合を決める考え方

● 基本的には2分の1ずつにするが、実際の貢献度が2分の1ずつではないことが証明された場合には、実際の貢献度に基づいた割合にするという考え方

一般的なのは一番最後の考え方です。

たとえば、夫婦のどちらかが、特に専門的な能力を有していたために高収入を得ていた場合、あるいは、専業主婦であった妻が家事労働を全く行っていなかった場合などに関しては、分与割合が2分の1にならない可能性があります。

注意しなければならないのは、現在の調停や審判では、「基本的に2分の1ずつ」という考え方が根強いので、積極的に、「寄与の程度が違いますよ!」ということを主張し、裏付けとなる証拠を提示していかないと、2分の1を前提として話が進むということです。

ご自身の寄与割合が明らかに2分の1を越えていると思われる方は、この点を意識する必要があります。

この部分が争点となる場合には、弁護士に相談または委任することを強くお勧めいたします。

財産分与の対象になる財産、ならない財産

夫婦が所有している財産の中には、離婚の際に財産分与の対象になるものとならないものがあります。

財産分与の対象となるもの

夫婦が協力して築き上げた財産のすべてが財産分与の対象となります。

例えば、住宅、預貯金、株式、保険、ゴルフクラブ等の会員権などです。

日常生活で使用する家具や電化製品などは、中古品になると経済的価値はほとんどありませんので、実際上、財産分与として取り上げられることはほとんどありません。

退職金や退職年金については、既に支給済みの場合は財産分与の対象になります。

まだ退職していなくても、近い将来(2~3年程度)に退職が予定されており、ほぼ確実に退職金が得られるという場合には財産分与の対象となることがあります。

これに対し、退職時期が未定でかなり先になりそうな場合には、退職金が支給されるかどうか自体が不確定ですので、財産分与で考慮されることはありません。

財産分与の対象にならないもの

結婚前からそれぞれが所有していた財産は財産分与の対象ではありません。財産分与の対象にならない財産を「特有財産」と呼びます。

結婚前に貯めていた預貯金はもちろん特有財産になりますし、嫁入り道具として持参したものや結婚指輪も妻の特有財産と考えられています。

また、結婚期間中に取得したものであっても、親から相続した財産は、夫婦が協力して得たものではありませんので財産分与とは無関係です。

結婚期間中に、夫婦のどちらかが単独で使用することを前提に購入した装飾品や身の回り品は、通常、特有財産とされます。

相手名義の預貯金等が分からない場合

結婚期間中、夫または妻に金銭管理を任せきりにしていて、どこにどれだけの預貯金があるのか全く分からないという方が時々いらっしゃいます。

しかし、財産分与を請求する場合には、「〇〇銀行のこの支店に預金があります」というように、はっきりと対象を特定する必要があります。

現在の日本の制度では、何も手がかりがない状態から相手方名義の預貯金を調査することは不可能です。裁判所に調停や審判を申立てたり、弁護士を依頼されたりしても、それは同じことで、いくら「預金が他にもあるはずだ」と主張しても、こちらでその証拠をつかむことができなければ財産分与を受けることはできません。

結婚生活がいよいよ破綻し、別居してしまってから相手の財産を調べることは非常に困難ですので、結婚生活が続いている間に、相手方の財産を把握しておくことをお勧めいたします。

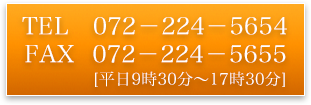

当事務所では、女性弁護士が財産分与に関するご相談に応じております。

お気軽にご相談ください。

財産分与とはどのようなもの?

慰謝料と財産分与の関係

離婚をする際に行われる財産のやりとりには大きく分けて「財産分与」と「慰謝料」があります。

財産分与とは、主に、結婚している間に夫婦が共同で形成した財産を分けるという趣旨の財産給付です。

慰謝料とは、離婚をもたらした責任のある夫または妻に対して請求できる損害賠償です。

このように、財産分与と慰謝料は法律的な性格は異なるのですが、民法上、財産分与については「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)という定めがあります。

つまり、財産分与を決める際に、「一切の事情」として慰謝料的な要素、さらには扶養的な要素が加味されることがあります。

清算目的での財産分与

もっとも一般的に行われているのが、夫婦共有財産を分けるという清算目的での財産分与です。

この場合、夫婦共有財産とは、名義を問わず、婚姻期間中に夫婦で得た財産を指します。実際に外で働いて収入を得ているのが夫のみであっても、それは妻の支えがあってこそですので、婚姻期間中の給与収入は夫婦共有財産となります。

不動産などの高額な財産は夫の名義になっていることが多いのですが、名義が夫であっても財産分与の対象になります。

慰謝料的な要素を加味した財産分与

上記のとおり、財産分与と慰謝料は別々の法的根拠に基づく請求権ですが、実際の判断では財産分与に慰謝料的な要素を含ませることが可能です。しかし、常に、慰謝料も含んだ形で判断されるわけではなく、純粋に財産のみの分与をすることもあります。

仮に、財産分与に慰謝料が含まれている場合には、別途、慰謝料を請求することはできなくなります。

この点に関連して注意すべきなのは、協議離婚や調停離婚で財産分与の合意をする際に、「慰謝料を含むかどうか」を明確にしておくべきであるということです。

この部分が曖昧だと、「こちらとしては慰謝料も全部含んだ金額で決着したつもりなのに、後日、慰謝料をさらに請求された」などということになりかねません。

扶養的な要素を加味した財産分与

財産分与の一態様として、離婚後の生活を保障する目的で、月々一定額を支払う形の財産分与が行われることがあります。

夫婦の一方が高齢、病気等の理由で離婚後の生活が困難な場合などに認められた例がありますが、事例としては非常に少ないです。

今回は離婚に際しての財産分与についてご説明しました。

当事務所では、毎週水曜日の午後に無料法律相談を実施しております。ご希望の方はお電話もしくはホームページからお申し込みください。

離婚した後に慰謝料を請求する場合の注意点

慰謝料は、離婚と同時に請求することが圧倒的に多いですが、離婚した後に請求することも可能です。

離婚した後に慰謝料の請求をしようと思い立った方は、以下の点にご注意ください。

慰謝料には時効があります

慰謝料請求権は、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権であり、3年の消滅時効にかかります。

したがって、離婚した日から3年を経過すると時効になってしまいます。

離婚に際して合意をした場合には内容に注意

公正証書、調停もしくは当事者間で取り交わした書面の中に、「慰謝料は請求しない」という文面が入っている場合には、当然ですが慰謝料の請求はできません。

また、「清算条項」と言って、例えば、

「両当事者は、本和解書に定めたものの他は、本件離婚に関し、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

というような条項が入ることがあります。

「何らの債権債務がない」=慰謝料請求権もない、という意味になりますので、このような合意をしてしまうと慰謝料の請求はできません。

離婚調停などで、今は請求をしないが、将来的に慰謝料の請求をしようと考えている場合は、清算条項を外してもらう必要があります。この点は誤解される方が多いので、十分に注意してください。

離婚と同時に話し合った方が支払いを受けやすい

離婚の話し合いを終えてから、改めて慰謝料の請求を行うことは法律上は可能ですが、実際には困難さが格段に上がります。

一度離婚が成立してしまうと、慰謝料を支払おうというモチベーションが下がるのが一般的で、任意に支払ってもらうことが難しくなります。金額も下がる傾向があります。

請求する側にしても、離婚の話し合いを終えた後に、さらに慰謝料の請求を別建てで行うとなるといつまでも紛争が続き、精神的にも辛くなると思います。

慰謝料を支払う側が離婚を強く望んでいる場合には、慰謝料を支払うから離婚に応じてほしいという心情になることが多く、比較的金額も高めになりますので、多少話し合いの時間がかかっても、離婚と同時進行で請求することをお勧めいたします。

当事務所では、女性弁護士が離婚に関連する慰謝料請求等のご相談に応じております。

ネットからのご予約もできますので、お気軽にお問合せ下さい。

離婚のときに持家をどうするか?

離婚の際に生じる難しい問題のひとつが、結婚期間中に自宅を購入した場合の清算です。

誰が住宅を取得するのか決める

まず、離婚とともに別居するのが普通で、共同で自宅を使うことはできなくなりますので、

① 夫婦のどちらかが住宅を取得し、住み続ける

② 売却する

のどちらかを選択する必要があります。

①を選択した場合、通常は引き続き住む者が住宅を取得し、他方の当事者には金銭を渡す形で清算します。

具体的には、自宅の評価額から住宅ローンの残額を差し引き、通常はその2分の1に相当する現金を支払うことになります。住宅ローンの金額が評価額を越える場合(「オーバーローン」の場合)には、財産分与として渡すべき金銭はありません。

②の売却を選択した場合は、売却金を清算割合(基本的に2分の1ずつ)に応じて取得することになりますが、「オーバーローン」の場合は売却しても負債が残ります。

例えば、自宅を1000万円で売却できたが、その時点で残っている住宅ローンが1200万円だったとすれば、なお200万円のローンを支払わなければなりません。この場合、夫婦の双方が応分の負担をする必要があります。

支払能力がない場合の解決方法

いくら自宅に愛着があっても、特別の事情がないかぎり、ローンの支払能力がない場合には住宅を取得することはできません。

例えば、専業主婦で無収入の妻が自宅に住み続けたいと希望しても、住宅ローンを支払うあてがなければすぐに銀行に抵当権を実行されて住宅を失うことになってしまいます。かと言って、妻が住んでいる家のローンを、夫に負担させ続けるのも無理があります。

したがって、妻に支払能力がない場合は、夫に住宅を取得させるという結論にならざるを得ません。

ただ、ご本人の年齢・収入・健康状態や、養育するお子さんの状況によっては、すぐに転居できないこともあります。そこで、一定期間(例えば、子どもが学校を卒業するまでの間)建物を使用する権利を認めるという解決がされるケースもあります。

建物の使用は、両当事者の意向や双方の経済状況等により、無償での使用が認められることもあれば、家賃を支払う形になることもあります。

また、実際には妻がローンを支払っているのに、銀行がローン及び不動産の名義変更を認めてくれない場合があります。

やむを得ず、夫名義のままで、妻がローンを支払い続けて自宅に住んでいるという方もいらっしゃいますが、そのままではローンを完済しても自分の財産にはならず、夫名義のままです。 少なくとも、夫との間で、ローン完済時には妻に名義変更する旨の約束をしておく必要がありますが、返済期間が何十年にも及ぶことが多く、夫と連絡が取れなくなって名義変更が困難になるケースもあります。 そのようなリスクがあっても、自宅に住み続ける必要があるのかどうかよく見極める必要があります。

当事務所では、女性弁護士が離婚に関するご相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

離婚の慰謝料をどれくらい請求できるか?

「私が離婚したら、慰謝料はいくらもらえますか?」

女性からのご相談の際に、よく投げかけられるご質問です。

まず、前提として、慰謝料は、離婚したら必ずもらえるというものではありません。

離婚の慰謝料は、通常、相手方が離婚の原因を作ったために、離婚せざるを得なくなり、精神的に損害を受けたということを根拠にしていますので、相手方に何の落ち度もない場合には慰謝料を請求するということはできません。

そして、慰謝料には、決まった基準はありません。

本来、精神的な損害とは、数字で評価することができないものですが、これを敢えて金銭で評価するのが慰謝料です。

訴訟で慰謝料を請求する場合、裁判官が訴訟で明らかとなったあらゆる事情を考慮して決定します。裁判官の心証に左右されるところもありますので、予め、その金額がいくらになるのか予想するのは非常に困難です。

しかし、が、一般的には、次のような事情が考慮されると言われていますので、慰謝料を請求する側としては、次のような要素を積極的に主張・立証すべきこととなります。

● 婚姻関係破綻の原因

どういう事情で夫婦関係が破壊され、離婚に至ったのか?ということです。

相手方の有責性が大きく、逆にこちらの有責性は小さい場合には、金額は高くなる傾向があります。

逆に、相手方には確かに一定の有責性があるが、こちらにもある程度の落ち度がある、という場合には、慰謝料は少額となります。

● 有責行為の程度、内容

例えばひと口に不貞行為と言っても、一時的なもので終わっている場合と、長期にわたり子供までいるという場合があります。

また、暴力であれば、暴力の頻度、程度によって精神的苦痛の程度も異なりますので、これらの事情は慰謝料に反映されます。

有責行為の悪質性、婚姻関係修復のための努力なども考慮されます。

● 婚姻期間

一般的に、婚姻期間が長い方が慰謝料が高くなる傾向があると言われています。

婚姻期間が長いと、当然、当事者の年齢も高くなりますが、年齢が高くなればなるほど離婚後の再出発が難しくなりますので、その辺りも考慮されます。

● 当事者の資力

支払義務者に経済力がある場合には慰謝料も高めに評価されます。

通常、女性の方が収入が低く、離婚後の生活が困難になるケースが多いので、女性から請求する場合の方が金額が高くなる傾向があります。

主なポイントは以上です。

当事務所では、女性弁護士が離婚の慰謝料についてのご相談をお受けしております。

無料相談の機会も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産のデメリットとは?

新たにローン・クレジットを使うことができない

金融機関が加盟している信用情報機関の記録に「破産」という記録が付きます。

これによって、5年から7年の間は、新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりということができなくなります。 もっとも、これは他の手続を取っても同じことですし、滞納をしたまま放置していると、「滞納」という記録が残りますので、やはり借入等はできません。

一定の職業に就けなくなる

例えば、警備員に関しては、法律上、破産者は警備員になれないと規定されています。 生命保険募集人についても、登録が取り消される可能性があります。 弁護士、司法書士、税理士なども資格を失います。

ただし、この制限は永久に続くわけではなく、破産手続きの中で「免責」決定を受けることにより「復権」し、制限はなくなります。

「官報」に載る

破産をした事実は、「官報」(国で発行している情報紙のようなもの)に掲載されます。

ただ、一般の方で官報をチェックしているという方はほとんどいません。私自身は、今まで、知り合いに官報を見られて自己破産が発覚した、という話は聞いたことがありません。

しかし、一部の貸金業者は官報に記載された住所・氏名を元に「破産者でも貸します」等のダイレクトメールを送ってくることがあります。このようなダイレクトメールに引っかかって借金を重ねることがないように気を付けましょう。

法律上、一度免責を受けてから7年以内には再度の免責を受けることができず、どうにもならなくなります。

一定の財産を手放さなければならない 破産手続きを取る場合でも、日常生活に必要な物品を処分する必要はなく、従来通りの生活を送ることができます。 しかし、一定以上の価値のある財産を持っている場合は、その財産を換価した上で債権に充当しなければならないため、そのまま保有することはできません。

保証人に迷惑がかかる

保証人付きの借り入れがある場合、借りた本人(主債務者)が破産しても、保証人の責任には影響しないので、保証人に対して請求が行きます。 そもそも、保証人とは、主債務者が返済できない場合に備えて付けるものですから、当然と言えば当然です。

保証人も返済能力がない場合は、主債務者・保証人が一緒に自己破産の申立てを行うこともあります。

借金の整理の方法には、自己破産のほかにも、任意整理、個人再生などの選択肢があります。

借金についてお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談、お問い合わせください。

借入金の支払いにお困りの方へ

個人の方が借入金を返済できなくなった場合の整理の方法としては、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停があります。

それぞれの特徴をご説明しましょう。

自己破産

破産とは、裁判所に、債務の支払ができないことを認めてもらう手続です。破産手続きの中に「免責」という制度があり、免責を受ければ負債を支払う必要がなくなります。

破産の申し立ては、住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。

個人再生

個人再生の手続を取ると、返済額をある程度まで減らすことができます。個人再生では、借金を減らした上で、原則として3年間で分割弁済します。

自己破産と異なる点は、借金を全く返済しないのではなく、一定の金額を支払うという点です。

また、住宅ローン付きの住宅を所有している場合に、住宅を処分せずに済む手続が用意されているのが大きな特徴です。これに対して、自己破産の場合は原則として不動産をすべて処分する必要があります。

個人再生手続も、破産と同じく住所地を管轄する地方裁判所に対して申し立てる必要があります。

任意整理

弁護士等が各借入先との直接交渉を行い、借入先ごとに個別に返済総額及び毎月の支払額を決める方法です。

基本的に、利息制限法による引き直し計算を行った場合の残元金まで減額を行うことは可能ですが、それ以上に減額させることは困難です。ただし、一括弁済ができる場合にはある程度の減額が認められることもあります。

分割弁済を前提にする場合、個人再生のほうが減額できる幅が大きくなります。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所で行う調停で、調停委員を介して各借入先との交渉を行うことができます。

弁護士を依頼される場合、特定調停を申し立てなくても借入先との交渉は可能ですし、その結果もほぼ変わりません。つまり、特定調停は、弁護士を依頼せずに借入先と交渉を行いたい場合に使われることが多い手続です。

どの手続を選んだらよいか

一番問題となるのはご本人の支払能力です。 つまり、今後、どの程度の収入が見込まれるかによって、選択すべき手続が変わってきます。

無収入、もしくはきわめて収入が低く、返済に充てる額を捻出できない方の場合は、自己破産以外の方法を採ることは困難です。

ある程度の収入がある方に関しては、全体の負債額、返済可能額、住宅を維持する必要の有無などによって、自己破産、個人再生、任意整理・特定調停のいずれがベストかを判断することになります。

借金の整理を行いたいとお考えの方は、一度、法律相談を利用して、どの手続がふさわしいか相談されることをお勧めします。

お気軽に、ご相談、お問い合わせください。

離婚する際に決めておくべきこと

離婚のご相談にいらっしゃる方の中には、「まだ本格的に離婚をしようと決めているわけではないのですが、基本的な知識を得る目的で来ました」とおっしゃる方も多数いらっしゃいます。

振り返ってみれば、そのようなご相談をされる方は全員女性でした。

女性のほうが、先を見てご相談に来られる方が多いような気がしますね。

さて、離婚に際して決めておくべきことですが、「必ず決めなければならないこと」と、「決めておいた方が有利なこと」があります。

離婚の際に必ず決めなければならないこと

① 子どもの親権者

離婚後の親権を父母のどちらが持つか、については、必ず決定しなければならず、これを決めていない場合には離婚届は受理されません。

② 離婚後の姓

結婚して相手方の姓(氏、うじ)に変えた人(女性が多い)は、旧姓に戻るか、結婚後の姓をそのまま使うか選択することができます。

どちらを選ぶか、離婚の時に決める必要があります。

離婚の際に、決めておいた方が有利なこと

① 慰謝料

相手方が離婚の原因を作った場合には、慰謝料の請求ができます。

慰謝料の時効は離婚後3年間であり、この期間内であれば請求ができますが、離婚して相手方との連絡が途絶えると請求がしにくくなるケースが多いので、離婚と同時に決めておくことをお勧めします。

② 財産分与

結婚期間中にできた夫婦共有財産がある場合には、離婚後2年間は財産分与の請求ができます。

しかし、これも、離婚して時間が経つと回収が困難になりますので、離婚と同時に決めるのがベターです。

財産分与を求める場合には、相手方名義の財産が分からないと、事実上、請求ができませんので、相手方の銀行預金、不動産、株券、保険その他の財産について、できるだけの調査をしておく必要があります。

③ 養育費

養育費は、未成熟な子どもが親に対して請求できる権利であり、離婚の時期に関係なく請求できます。

しかし、過去の養育費については請求ができなくなることも多いので、できれば離婚と同時に養育費の取り決めをしておきましょう。

④ 面接交渉

子どもと別れて暮らすことになる親が子どもと面会することを「面接交渉」と言っています。

面接交渉については、感情的な問題も絡み、なかなか合意ができないことも多いのですが、お互いの認識の違いからトラブルになることを避けるため、面会の回数や条件について定めておいたほうがよいと考えられます。

一般的には、面会の回数は月1回程度とし、具体的にはその都度話し合って決める、という内容になる例がよく見かけられます。

今回の記事は、離婚に際して決めておくべきことを項目ごとに挙げてみました。

当事務所では、実際に離婚を進めている方だけではなく、将来、離婚になったときのために聞いておきたい、という方のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

裁判所で離婚手続きをした場合、協議離婚とどこが違うか?

協議離婚

協議離婚とは、もっとも一般的に行われている離婚の方法ですが、 協議離婚が成立するためには次の2つの要件が必要です。

① 実質的要件 当事者が離婚しようという意思を持っていること。

② 形式的要件 離婚届を役所に提出すること。

協議離婚の場合は、①または②のいずれかの要件が欠けていると離婚は認められません。 つまり、当事者が離婚しようと思っていないのに勝手に離婚届を出されてしまった場合、①の要件が欠けていますので、離婚は無効です。

また、当事者がいくら離婚するつもりでも、届が提出されていない限り、法律的には夫婦として扱われます。

調停による離婚

これに対して、家庭裁判所で調停を申立て、調停手続きの中で離婚に至った場合は少し違いがあります。

調停においても、当事者が離婚する意思がないのに離婚を強制されることはありませんし、市町村への届け出も必要です。

違うのは、「いつ、離婚が成立するか?」という点です。

例えば10月1日に調停期日が開かれて調停が成立したとすれば、10月1日が離婚した日になります。その後、いつ届出をしても関係ありません。

また、届け出をする際も、相手方の署名押印をもらう必要はなく、届出人が単独で届出をすることができます。

訴訟による離婚

離婚訴訟の場合は、離婚原因が認められれば、たとえ当事者の意思に反してでも離婚が成立します。

相手方が強硬に離婚に反対している場合や行方不明になっている場合には、最終的には離婚訴訟を提起することになります。

この場合、判決が確定した日に離婚が成立します。

判決が出ても、自動的に戸籍が書き換えられることはなく、市町村への届け出は必要なのですが、届け出をしていなくても離婚は成立していることになります。また、届け出の手続は届出人が単独で行うことができます。(調停離婚の場合と同じ。)

裁判離婚(調停、判決等による離婚)の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に市町村への届け出をしなければならないという決まりがあり、これに従わない場合には過料に処せられることがあります。

届出には裁判所が作成する調停調書、判決その他の書類が必要で、それを取り寄せる時間を考えると、10日間は決して長くありません。

実際には、期限を多少過ぎても過料に処せられるケースは少ないようですが、調停や裁判で離婚が成立した場合には、期限内に提出するように注意する必要があります。

なお、10日を過ぎてしまっても届出をすることはでき、いったん成立した離婚が覆ることはありません。

当事務所では、女性弁護士が離婚に関するご相談をお受けいたします。

お気軽にご相談、お問い合わせください。