離婚と同時に連帯保証を外してほしい

住宅ローンを組むときに、夫が主債務者、妻が連帯保証人となっているケースが非常に多く見られます。あるいは、夫婦がともに連帯債務者になっていることもあります。

連帯保証と連帯債務は、法律的な意味は若干違うのですが、どちらも、夫にも妻にも住宅ローン全額の支払義務がある点では同じです。

連帯保証もしくは連帯債務の契約は、夫婦間だけでしているものではなく、銀行などの金融機関との間での約束。

離婚する、しないは銀行から見れば無関係で、連帯保証人もしくは連帯債務者の責任は、離婚してもまったく影響を受けません。

つまり、いったん連帯保証人・連帯債務者になってしまえば、離婚しても支払義務は残ります。

他の記事でも触れておりますが、離婚する際、通常は自宅を夫または妻のどちらかが取得することになります。

相当額の住宅ローンが残っていて、妻に支払能力がない場合には、普通、夫が住宅を取得して住宅ローンも支払うという結論になるのですが、このケースにおいて、妻が連帯保証人になっていることもよくあります。

このままの状態だと、何年か先に、夫が何らかの事情で住宅ローンの支払いをしなくなったときには、妻に請求が来るということになってしまいます。

妻としては、そのような状況を避けたいと思うのは当然であり、必ずと言っていいほど、「離婚したら連帯保証人から外れたい」という希望をお聞きします。

しかし、上記のとおり、離婚しても連帯保証人・連帯債務者の責任にはまったく影響しないので、「離婚したら当然に連帯保証人から外してもらえる」ということはありません。

連帯保証人・連帯債務者から外れるためには、銀行と交渉し、同意をもらう必要があります。

そのためには、代わりに連帯保証人・連帯債務者になってくれる人を探したり、担保に入れることができる不動産その他の財産を提供したりしなければなりません。

または、一定の額を繰上げ返済することで残債を減らし、連帯保証人から外れることが可能になることもあります。

新しい連帯保証人・連帯債務者になる方は、それなりの収入・資力があって、将来にわたって支払い能力がある方でないと銀行の審査を通りませんし、不動産等を担保に入れる場合でも、十分な価値があるものでないとダメです。

これが実際問題としては非常に難しく、なかなか連帯保証・連帯債務を外すことができないのが現状です。

連帯保証・連帯債務を外すことができずに離婚し、その後、銀行から請求が来てしまった場合、どうしても支払うことができなければ、自己破産等の手続を取って対応することもあります。

最初から離婚を想定して家を買う人はいないと思いますが、連帯保証人・連帯債務者としてサインするからには、ご自身も最後まで支払いの責任を取らなければならないことをはっきりと認識していただきたいと思います。

日本では、このような大事なことを教わる場所がなく、いざ離婚となった時に慌てる方が非常に多いので、中学あるいは高校の授業で取り上げるべきでは?と感じております。

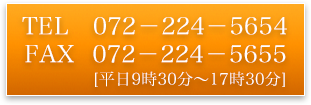

当事務所では、離婚に際して起こるさまざまなトラブルについて、女性弁護士がご相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

離婚調停には弁護士を付けた方がいいですか?

弁護士を付けるメリットとは?

調停は、あくまでも話し合いに基づいて、お互いが合意できるポイントを探るというものです。裁判所という完全に中立な機関を間に入れることによって、当事者の納得が得られやすいという長所がありますが、裁判所が結論を決めるわけではありません。

これに対して、訴訟ないし審判になりますと、当事者が出した主張や証拠をもとに、裁判所の決定をもらうという手続になります。

このように、調停は、ご自身が納得しなければノーと言える手続であることから、弁護士を付けずにご自分でされる方もたくさんいらっしゃいます。

では、弁護士を付けるとどんなメリットがあるのでしょうか?

私は、主なメリットとしては3つあると思っています。

① 「調停でどんな条件を出すべきか」「相手の提案を飲むべきかどうか」というアドバイスをしてもらえる。

調停を弁護士に依頼すると、基本的に、弁護士とご本人が一緒に調停期日に出席します。

弁護士が実際に調停期日に同席していれば、「この条件なら応じた方がいい」「こんな逆提案をしましょう」などと、タイミングよく、しかも的確な助言をもらえます。

法律的に見て相当な条件なのかどうか、訴訟をした場合と比較してどうなのか、ということを弁護士に説明してもらった上で判断できるので、より、これでよかったと納得できる調停になると思います。

それが、弁護士を付ける最大のメリットです。

法律相談を利用して、その都度アドバイスをもらう方法もあります。

この方法ですと比較的費用をかけずに済むのですが、どうしてもその日の調停が終わった後の相談になってしまうので、調停の中で即答すべき場面では対応できません。また、弁護士が同席していればその場で確認できたような情報が確認できていなかったり、話が不正確に伝わってしまって的外れなアドバイスになったりという点も懸念されるところです。

回答を次回に引き延ばしているうちに相手の気が変わって好条件を逃してしまったということも、よくあります。

② 調停委員に自分の主張をうまく伝えるための手助けをしてもらえる。

通常、調停は2時間程度の枠の中で、調停委員が申立人と相手方それぞれのお話を個別に聞きます。そうすると、ざっくりと考えて、ご自分の話を聞いてもらえるのは約1時間だけ。限られた時間の中で、必要な情報をしっかり伝えなければなりません。

必要な情報を伝えなかったために、肝心なことには触れずに調停が終わってしまったという例もあります。

要点を押さえて話ができるかどうか不安だ、余計なことまで喋って不利にならないか心配、という方は、弁護士を依頼された方がよいと思います。

場合によっては書面を作成したり、証拠を提出したりしたほうがよいこともありますが、弁護士を依頼すれば、書面の作成や証拠の提出を弁護士に任せることができます。

③ 「調停調書」をチェックしてもらえる。

調停が成立した場合、最後に、合意した内容を「調停調書」という書類にまとめます。これは、離婚調停の結論が記載された、とても重要な書類です。

その内容をチェックしてもらえるのも、大きなメリットです。

過去に、調停条項で決めた内容を誤解していて、ご本人の意図とは違った取り決めになってしまったというご相談を受けたことがあります。

このような場合、調停調書の内容を覆すのはほぼ不可能です。

口頭で話したことは記録に残されませんし、話し合いの経過の中でいくら違うことを話していても、結論として調書に書かれたことがすべてです。

また、強制執行できない形で調停調書が作成されていて困っているとご相談に来られた方もあり、弁護士が付いていればこのようなことはなかったのでは?と思いました。強制執行というのは、相手が約束通りの支払いをしない場合に、相手の財産を強制的に差し押さえて回収する手続です。

もっとも、通常の養育費、財産分与、慰謝料の取り決めの場合は、強制執行できる形で調書が作成されるのが普通で、このケースは特殊な事例だったと言えます。

以上の3つのメリットの他に、相手方と直接の連絡を取りたくない場合には、弁護士が窓口になって連絡を行うこともできます。

調停で決めた養育費などを支払ってもらう時にも、間に弁護士を立てたほうがスムーズに回収できることも多いです。また、いつでも相談できる弁護士がいることで、精神的に落ち着いたという方もいらっしゃいます。

弁護士を依頼するデメリットは?

弁護士を付けることの唯一のデメリットは、「費用がかかる」ということでしょう。

ではいったいどのくらいかかるのでしょうか?

2008年のデータなのでちょっと古いですが、日本弁護士連合会が会員の弁護士を対象に行ったアンケートでは、離婚調停の着手金を20万円とする弁護士が45%、30万円とする弁護士が42%という結果になっています。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf

また、調停が成立した場合には報酬金が発生します。

上記のアンケートでは、依頼者が親権を取得し、200万円の慰謝料と月3万円の養育費を得たケースについて、報酬金を30万円とする弁護士が40%、20万円とする弁護士が30%という結果になっています。

当事務所の着手金・報酬についてはこちらをご覧ください。

http://www.keyaki-lo.com/expense/

当事務所では、女性弁護士が離婚調停に関するご相談をお受けしております。

無料相談の機会も設けておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話でお申し込みください。

離婚調停はどんなところで、どんなふうに進められる?

調停委員を介しての話し合いとなります

離婚調停は、相手方と面と向かって話をするのではなく、直接的には調停委員に事情を聴いてもらい、調停室には当事者が交互に入室する形での話し合いとなります。

標準的な流れは次の通りです。

離婚調停では、男女それぞれ1名ずつの調停委員が担当となり、当事者からの話を聴きます。

調停の第1回目は、初めに申立人側のみが入室し、調停委員から申立てをした事情を詳しく聴かれます。30分程度を目処に相手方と交代です。

相手方も30分程度を目処に調停委員に申立てに対する意見や事情を説明します。

その次には再度申立人が入室。調停委員から、「相手方は離婚についてこのように考えています」「調停を進めるために、こんな点を明らかにしてほしい」などのお話があります。事案に応じ、次回までに準備する資料等の指示があることもあります。

その後、再び相手方が入室。調停委員が申立人側の意向を伝え、次回までに準備する資料等があればその指示をします。

だいたい、申立人と相手方が2回ずつ話を聞いてもらったところで期日終了、次回期日を決めて解散するということになる場合が多いですが、申立人が2回目に入室した段階で次回期日を決め、申立人が先に帰宅というケースもよくあります。

調停の第2回期日以降は、場合によって申立人が先に入室したり、相手方が先になったりいろいろです。

調停の持ち時間は意外と短い

時間的には1回2時間程度として設定されています。

この時間内で申立人と相手方双方の話を聴きますので、単純に考えると、持ち時間は、それぞれ1回の期日につき1時間程度ということになります。 調停では、待っている時間は非常に長く感じるのですが、いざ自分の番になると、あっという間に時間が経ってしまいます。 本論と関係のないことにこだわって長々と話をしていると、肝心な点にたどり着かないまま時間切れになってしまいます。

調停委員は、もちろん当事者と面識はありませんし、これまでの経緯をご存じないまったくの第三者です。 そういう方にこれまでの長い結婚生活のあれこれを説明しなければならないのですから、きちんと理解してもらえるように事実関係をよく整理しておく必要があります。

したがって、調停では、

調停で何を決めたいのかはっきりと意識すること、

どうしても相手方や調停委員に伝えたいポイントを絞っておくこと

をお勧めします。

必要に応じて、資料を準備したり、口頭で説明しにくいことについては書面化しておくと、分かりやすくなりますし、時間短縮にもなります。

もちろん、1回2時間という時間は目安で、ケースによってはもっと延びることもありますし、早く終わることもあります。

当事者同士が顔を合わせる機会は少ないですが…

申立人と相手方は待合室も別なので、基本的に当事者同士が顔を合わせる機会は少ないですが、廊下ですれ違う程度のニアミスはあり得ます。

相手方とバッタリ出くわした際に暴力その他のトラブルになる可能性がある…という方の場合は、事前に裁判所にその旨伝えておく必要があります。

裁判所の設備その他の事情にもよりますが、待合室を別の階にする、調停室を別室にする、呼び出し時間をずらず、調停終了後に先に帰してもらう、などの配慮をお願いしておくことができます。

また、調停が成立した場合には申立人・相手方が同席の上、調停条項の確認をするのが原則です。

裁判官、書記官、調停委員が立ち会いますので、二人きりになることはありませんが、どうしても同席が無理なときは、別々に調停条項の確認を行う場合もあります。

当事務所では、女性弁護士が離婚調停についてのご相談に応じています。

弁護士を依頼せずにご自分で調停を進めている方に、継続相談の形でアドバイスをすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

離婚調停にかかる期間は?

調停は1か月に1回程度のペース

調停を申し立てる方は、一刻も早く離婚したいとお考えのことと思いますが、通常、1回目の調停期日は、調停を申し立ててから約1か月後で、その後もだいたい1か月に1回ずつ期日が開かれます。 ただし、調停委員と当事者双方の都合を合わせて日程を決めるので、なかなか都合が合わずにかなり間が空くこともあります。

調停期日は、何回までで結論を出すという決まりはありませんので、「何か月で終わります」とはっきり言うことはできないのが実際のところです。

申し立てた側と、相手側との合意がまとまるか(調停成立)、あるいは、これ以上話し合っても結論は出ないという状況に至った時(調停不成立)まで、何度も調停を重ねます。

調停が不成立になってしまったら、訴訟を提起することになります。

改めて訴訟の手続きを取らない限り、現状のまま(=婚姻関係が続いたまま)となります。

調停の期間は平均的な方で半年くらい

過去に経験した例から言いますと、平均的なケースでは「調停が終了するまで半年」という感覚です。

平成25年の司法統計によりますと、婚姻関係事件(離婚だけではなく、婚姻費用分担事件などを含む)のうち、半年以内に終了する事件が全体の約74%を占めています。さらに、1年以内には95%以上の事件が終了していますので、ほとんどの方が1年以内には終わると言ってよいでしょう。

1~2回の調停で終わるのは、離婚すること自体は双方とも異論がなく、親権や金銭的な問題についても争いが少ないケースです。

長引くケースの特徴

調停が長引く要因はいろいろありますが、「相手が離婚に応じるかどうか態度をはっきりしない場合」と「財産分与で揉めている場合」には長くなる確率が高いようです。

まず、相手が態度をはっきりしない場合にどうして長引くのか。

離婚調停で決めなければならないことは、まず、離婚をするかどうか。

そこがはっきりしないと前に進めません。

相手が、明確に「離婚には絶対応じない」と言っていれば、すぐに調停不成立になる可能性が高いですが、あやふやなままだと、話がストップしてしまいます。

例えば、相手が、「次回までに離婚するかどうか考えたい」と言えば「それなら次回まで待ちましょう」ということになります。

数回期日を重ねた上で、やっと相手が離婚を決意したという場合は、その後に、では親権者をどちらにするか、養育費は、慰謝料は、財産分与は、年金分割は…というように、話し合いを進めていくことになるので、調停に長期間かかります。

次に、財産分与で揉めている場合に、どうして長引くのか。

まず、財産分与というのは、夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産をどんなふうに分けるか、という話です。

初めに、対象となる財産にどんなものがあるのかリストアップするのですが、どちらかが通帳を出し渋ったりすると、確定するまでに時間がかかります。

また、例えば不動産の場合ですと、「不動産をどちらかが取るのか、売却して金銭を分けるのか」「一方が不動産を取得する場合、不動産をいくらのものとして評価するか」という問題が出てきて、なかなか結論が出ないことがあります。

または、預貯金であっても、自分が結婚前に稼いだお金が混じっているという場合は、「結婚前に稼いだお金」と「結婚後に稼いだお金」を分けた上で、「結婚後に稼いだお金」の部分を夫婦で分けることになりますが、金額がはっきりしない場合はやっかいです。銀行に依頼して取引履歴を取り寄せたり、双方の認識をすりあわせたりしていると、時間がかかってしまうのです。

当事務所では、女性弁護士が離婚に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その3

前回までの記事で、自己破産しても、99万円までの現金・普通預貯金であれば手元に残せる、というお話をしました。

そして、現金・預貯金以外の財産(代表的なものは保険や車)の場合は扱いが違うことを説明しました。

では、破産手続きの直前に、保険を解約して現金化した場合はどうなるのでしょうか?

自動車を売却した場合には?

これについては、滑り込みで現金化しても、現金・普通預貯金と同じ扱いにはなりません。

例えば、解約したら30万円の解約返戻金を受け取れる保険がある場合。

破産すると

①破産管財人を付けずに、30万円の全額を債権者に按分弁済するか、または、

②破産管財人を付けてもらって自由財産拡張の申立てをするか、

のどちらかになります。

破産管財人を付けますと、申立て費用が約20万円アップします。

これを回避するために、破産直前に解約して現金30万円に換え、「現金だから手元に残せるでしょ?」

と言っても、それは認められない、ということです。

ただし、誰が聞いてもやむを得ないと納得できる使途に使った場合にまで、30万円を按分弁済せよ、と言われるわけではありません。

破産申立費用に充てた場合や、入院費に使った場合などがこれに当たります。

どのような場合に、保険の解約返戻金等を使ってしまってもよいか、については、

その使途や金額、使った時期、その時の収入や支出の状況など、あらゆる事情を加味して判断されます。

かなり個別的な事情によって左右されますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

なお、将来的にお金が必要になる、という理由で按分弁済を免除してもらうことはできません。

そのような希望がある場合は、破産管財人を付けて自由財産拡張申立てを行ったほうがよいと考えられます。

破産した場合の見通しについて不安をお持ちの方は、当事務所の法律相談をご利用ください。

法テラスを利用しての無料相談も可能ですし、当事務所独自の無料法律相談の機会も設けております。

自己破産の同時廃止と管財の違いについて

破産には大きく分けて2種類がある

個人が破産する場合の手続きには、「同時廃止」と「管財」の2種類があります。

違いは、「破産管財人」を選任するかどうかです。

なお、法人の場合はすべて管財事件となります。

※管財事件とは?

破産とは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当を行う手続です。

裁判所は、「破産管財人」を選任し、破産管財人が財産を売却するなどしてお金に換え、配当を行います。

このような流れで進む事件を「管財事件」といいます。

管財事件になるのは、次のような場合です。

●破産者に一定以上の財産がある場合

・・・例えば、不動産を所有している場合は、一般的には管財事件になりますが、オーバーローン物件(不動産の価値よりも、住宅ローンの額のほうが著しく大きい場合)では、同時廃止が認められることがあります。

●破産者が事業を行っている場合

・・・事業の内容がかなり小規模、期間が短いなどの事情がある場合は、同時廃止が認められることがあります。

●破産者が会社代表者である場合

●破産者の財産を調査する必要がある場合

・・・保証債務や住宅ローンを除き、3000万円以上の負債がある場合には、財産調査の必要があるものとされます。

●免責不許可事由を調査する必要がある場合

●その他、破産管財人による調査が必要とされる場合

※同時廃止事件とは?

配当する原資となる財産がなく、その他破産管財人を付けるべき事情がない場合は、破産管財人を選任しても行うべき仕事はありませんので、破産管財人は選ばれず、破産手続きが開始すると同時に手続は終了となります。

これを「同時廃止」と呼んでいます。

管財事件と同時廃止事件をどうやって振り分けるのか?

管財と同時廃止のどちらを選ぶのか、ということは、申立ての時に弁護士が判断します。

通常、同時廃止のほうが費用が安く済み、手続に要する期間も短いので、同時廃止で申立てができる場合には同時廃止を選びます。

ただし、管財事件には、「自由財産を拡張できる」というメリットがあり、この点を重視して管財事件にすることもあります。

自由財産というのは、破産しても手元に置くことができる財産のことです。

同時廃止の場合は20万円以上の財産を保有したままにすることは認められないのですが、管財事件だと破産管財人の調査を受けた上で、99万円までの財産を保有することが可能になります。

また、申立てのときに、同時廃止を選んだとしても、裁判所の判断によって破産管財人による調査が必要だとして、管財事件に回されることもあります。

このような場合、次回にご説明する「予納金」(最低20万5000円)を納めなければなりません。

同時廃止から管財事件に移行した場合、予納金の納付にはある程度の猶予が認められますが、概ね半年以内に用意する必要があります。

当事務所では破産申立てに関するご相談を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その2

破産法上、99万円までの現金等は「自由財産」とされており、当面の生活に必要な資金として手元に残すことができます。大阪地裁の場合は、普通預金も現金と同じ扱いです。

これに対して、現金や普通預金以外の財産の場合は取扱いが異なります。

現金・普通預金以外の財産としては、例えば、定期預金、積立金、自動車、保険の解約返戻金、不動産、退職金、株式などの有価証券などが挙げられます。

保険の解約返戻金については、実際に解約していなくても、「もし、今解約したら返戻金はいくらになるか」ということを保険会社に問い合わせ、返戻金が存在することが判明すれば、財産とみなされます。

大阪地裁では、現金・普通預金以外に20万円以上の価値がある財産がある場合は、次のようになります。

① その財産が20万円以上100万円以下の場合

a) 按分弁済

全額を債権者への弁済に充てれば、「同時廃止」手続を取ることができる。(「按分弁済」と呼んでいます)

「同時廃止」とは、債権者に分配する財産が存在しない場合に取られる手続で、破産開始決定と同時に破産手続を廃止(=終了するという意味)します。

b) 管財事件

「管財事件」として申し立てれば、「自由財産拡張」により、原則として99万円までの財産 を手元に残すことを認めてもらえる。

「管財事件」とは、破産管財人が選任されて財産の調査や換価を行う手続です。管財事件の場合、予納金として最低でも20万5000円(大阪地裁の場合)を納める必要があります。

② その財産が100万円を超える場合

上記①のa)で説明した按分弁済の方法を採ることはできず、必ず「管財事件」として申し立てる必要があります。

その場合も、①のb)と同じく、「自由財産拡張」が認められるのは原則として99万円までです。

例えば、25万円の定期預金を有していた場合を例に取ると、これは①に当たりますので、按分弁済を行うこともできるし、管財事件として申し立てた上で自由財産拡張を求めることも可能です。

しかし、管財事件にする場合には20万5000円の予納金が必要ですので、財産の額が比較的少額な場合は、按分弁済を選択した方がよいと思われます。

同時廃止手続の方が手続に要する期間が短く、また債権者集会も開かれないといった特徴があります。

当事務所では、自己破産に関するご相談を随時受け付けております。

お電話、もしくはHPのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その1

自己破産すると、所有する財産をすべてお金に換えて債権者に配当することになりますが、

かと言って、手持ちのお金を根こそぎ持って行かれるわけではありません。

法律上、現金については、99万円までは「本来的自由財産」と決められています。

つまり、破産しても、99万円までの範囲であれば手元に置いておくことができるのです。

これは、破産者が生活を維持し、経済的に更生するために必要な資金と考えられています。

以前は、預貯金は現金ではないから「本来的自由財産」ではない、という考え方もありましたが、

現在、大阪地裁では、普通預貯金も現金に準じるものとしています。(定期預金等は別です。)

つまり、現金・普通預貯金を合わせて99万円以下であれば、問題なくそのまま保有することができます。

これに対して、現金・普通預貯金以外の財産については、ストレートに保有が認められるわけではありません。

例えば、定期預金や積立金がある場合

保険に加入していて、解約すると返戻金が戻ってくる場合

自動車を所有している場合

退職すると退職金の支給があると見込まれる場合

などが該当します。

現金・普通預貯金以外の財産がある場合でも、

① 各項目(保険なら保険、自動車なら自動車)ごとの評価額が20万円未満である

② すべてトータルした合計額が99万円以下である

の条件を満たした場合には、財産をそのまま保有することができます。

各項目ごとの評価額が20万円以上になった場合、あるいは財産の評価額のトータルが99万円以上になった場合は、

① 債権者に対して一定額を按分弁済する

または

② 破産管財人を付けてもらい、自由財産拡張の申立てをする

(ただし、99万円を超える自由財産拡張は、特別の事情がない限り認められません。)

のいずれかを選択することとなります。

破産管財人を付けると、原則として20万5000円の予納金が必要となりますので、この金額と、按分弁済に充てなければならない金額を比較検討して、負担が軽い方を選択するのが一般的です。

当事務所では、自己破産に関する法律相談に応じております。

ホームページからも、面談のご予約・メール相談の申込み・お問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

勝手に離婚届を出された場合~離婚無効確認

今日は、離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届を出されてしまった場合の対応についてお話したいと思います。

離婚する意思がないのに離婚届が提出された場合、その離婚は無効です。

しかし、日本の役所は、直接の意思確認をすることなく、離婚届に必要事項が書かれていれば受け付けるシステムになっていますので、無効であっても形式上の要件が整っていれば、戸籍に「離婚」と記載されます。

後で気が付き、窓口で「無効なんです!」と訴えても、役所ではどうすることもできません。

それでは、どこでどのような手続を取ればいいのでしょうか。

調停を申し立てる

まずは、「離婚無効確認」の調停を申立てましょう。

調停は、相手方の住所地のある家庭裁判所で申し立てます。

調停というのは、裁判所が間に入って、当事者同士が話し合いで問題を解決する制度です。

この場合は「勝手に離婚届を出されているので、離婚が無効であることを確認してほしい」という調停を申し立てることになります。

相手方が、「確かに勝手に出した」と認めれば問題は解決です。

ケースによっては、離婚無効確認の調停の中で、「こういう条件が整えば離婚してもよい」という話になり、離婚の条件を協議することもあります。

調停が不成立の場合は訴訟へ

調停の申立てに対し、相手方が「いや、確かにあなたは離婚に同意したではないか。」と言って譲らず、話が平行線である場合には、調停は不成立となります。

その場合には、調停手続きは終了となりますので、離婚無効を求める側は、改めて、家庭裁判所に対し、離婚無効確認の訴訟を提起することになります。

訴訟では、裁判官が証拠に基づき、離婚無効を認める・認めないの判断を下します。 離婚無効を認容する判決を得れば、相手方の同意・不同意にはかかわらず、強制的に戸籍を訂正することができるようになります。

しかし、離婚無効の調停から訴訟までの手続を行うのは時間的にも非常に長く、負担は決して軽くありません。

特に、調停はともかく、訴訟に慣れていない方が自分で訴訟手続を行うのは大変ですので、通常は弁護士に依頼することになり、費用的な負担も出てきます。

このような事態を避けるために、離婚届の不受理申出の制度がありますので、離婚届を勝手に出される危険がある場合には活用してください。

不受理届についてはこちらの記事↓もご覧ください。

勝手に離婚届を提出されないようにするには | 堺けやき法律事務所.

当事務所では、女性弁護士が離婚の相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

相手が認知に応じない場合、どうするか?

まずは調停

通常は、認知届にサインをしてもらい、役所に提出すれば認知が成立するのですが、相手方がなかなか認知に応じてくれない場合、まずは調停の申立てを行い、話し合いでの解決を試みます。

認知に関しては、必ず調停から手続をしなければならないと決められており、調停を飛ばして訴訟を提起することはできません。

調停の中でDNA鑑定を行うこともありますが、

相手方が自分の子であることを認め、客観的な状況からも相手方の子であると認められる場合はDNA鑑定を行わず、調停が成立します。

調停が不成立の場合は訴訟

調停でも相手方が親子関係を認めず、調停が打ち切りになってしまった場合や相手方が調停に出席しない場合には訴訟を提起します。

相手方が訴訟に出席しなくても、親子関係が認められると裁判所が判断すれば、認知を認める裁判が下ります。

時々、男性側で、親子関係を否定し、DNA鑑定も拒否するという態度に出る方がいらっしゃいますが、拒否するという態度そのものが親子関係を肯定する方向に働きます。

裁判所からは、理由もないのに鑑定を拒否するのは身に覚えがあるからだろう、という目で見られることを覚悟してください。実際、鑑定を拒否したケースで認知が認められている例はたくさんあります。

相手方が完全に無視し、裁判に一切出席しなくても認知の判決を得ることはできます。

その場合、妊娠・出産に至る経緯を詳細に主張立証し、裁判官に、確かに親子関係が存在するという心証を得てもらうことになります。妊娠・出産の前後に相手方と交わしたメール、SNS、手紙なども証拠になることがありますので、消去・処分せずに保存しておきましょう。

認知は親としての最低限の義務で、それを無視するとは無責任極まりない行為だと思いますが、無視されたとしても認知はできますので諦めないでください。

当事務所では、女性弁護士が親子関係に関するご相談に応じております。

ネットもしくはお電話でご予約の上、お気軽にご相談ください。